Veranstaltungen

01.01.2024

bis 31.07.2024

bis 31.07.2024

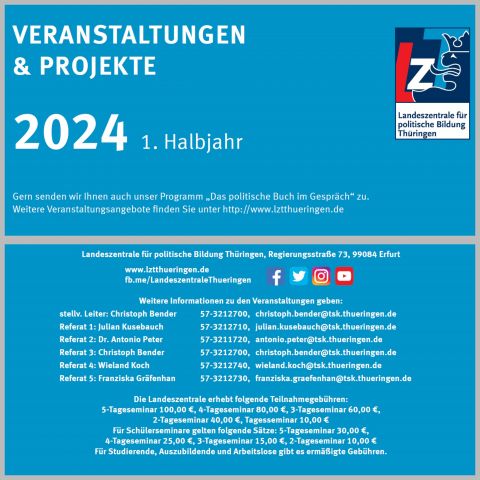

Anbei unser neues Programm für die erste Jahreshälfte 2024. Eine Vielzahl an Veranstaltungen sind in unserem Halbjahresprogramm zu finden – neben Buchvorstellungen, Filmvorführungen, Vorträgen, Seminaren und Bildungsreisen auch Angebote für Jugendliche und Studierende.

Bewährte und weiterhin nachgefragte Angebote setzen wir fort. Wir sind mit Veranstaltungen in allen Regionen des Landes vertreten und auch mit Online-Angeboten präsent. Detaillierte bzw. aktuelle Informationen finden Sie dazu auf unserer Homepage bzw. auf unseren Social-Media-Kanälen.

Bewährte und weiterhin nachgefragte Angebote setzen wir fort. Wir sind mit Veranstaltungen in allen Regionen des Landes vertreten und auch mit Online-Angeboten präsent. Detaillierte bzw. aktuelle Informationen finden Sie dazu auf unserer Homepage bzw. auf unseren Social-Media-Kanälen.

01.01.2024

bis 31.07.2024

bis 31.07.2024

In unserer Reihe „Das politische Buch im Gespräch“ stellen wir 42 Neuerscheinungen im Rahmen von 66 Veranstaltungen in ganz Thüringen vor. Insgesamt behandeln wir ein breites Themenspektrum: Verschiedene aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen – z.B. im Zusammenhang mit neuen Medien und künstlicher Intelligenz – werden aufgegriffen, aber auch viele andere politisch-historische Themen, Jahres- und Gedenktage berücksichtigt. Die Auseinandersetzung mit Antisemitismus und die Stärkung der Demokratie vor dem Hintergrund der anstehenden Kommunal- und Europawahlen sowie mit Blick auf die Landtagswahlen sind Schwerpunkte unserer Veranstaltungen. Im Rahmen unserer Reihe „Film & Gespräch“ stellen wir zudem 13 aktuelle Filme vor.

06.08.2024 | 14:00 | Thüringer Landtag, Erfurt

Die Landeszentrale für politische Bildung Thüringen, die Bundeszentrale für politische Bildung und die Jugendredaktion stellen gemeinsam mit der Landtagspräsidentin Birgit Pommer den Wahl-O-Mat zur Landtagswahl vor, Dabei sind auch Vertreterinnen und Vertreter der 15 zur Wahl kandidierenden Parteien.

08.08.2024 | 19:00 | Erfurt, Kubus der Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße

Die Oral-History-Forschungsstelle der Universität Erfurt lädt herzlich zu einer Premiere: Zum ersten Mal reisen zwei ehemalige algerische DDR-Arbeitsmigranten von Algerien nach Deutschland, um hier in einem öffentlichen Zeitzeugengespräch von ihrem Leben in der DDR zu erzählen.

Die rassistischen Ausschreitungen von August 1975 gegen Algerier in Erfurt jähren sich fast auf den Tag genau zum 49. Mal. Einer der Zeitzeugen hat dies erlebt und möchte davon berichten. Das Zeitzeugengespräch bietet eine einmalige Chance, Perspektiven algerischer Arbeitsmigranten in der DDR kennenzulernen: Wie gestaltete sich ihr Leben in der DDR? Wie waren Arbeits- und Lebensbedingungen? Wie gestalteten sich Freundschaften und Beziehungen? Warum organisierten Algerier in der DDR Streiks und waren sie damit erfolgreich? Wie erlebten sie Rassismus in der DDR? Wie erfuhren sie Solidarität? Und wie ist ihr heutiger Blick auf den Lebensabschnitt in der DDR?

Das Gespräch findet zweisprachig auf Deutsch und Französisch statt. Die französischen Anteile werden simultan ins Deutsche gedolmetscht.

Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer:innen, spannende Gespräche sowie einen bereichernden Austausch!

Die Veranstaltung ist eine Kooperation der Oral-History-Forschungsstelle der Universität Erfurt mit Decolonize Erfurt und der Landeszentrale für politische Bildung Thüringen

Die rassistischen Ausschreitungen von August 1975 gegen Algerier in Erfurt jähren sich fast auf den Tag genau zum 49. Mal. Einer der Zeitzeugen hat dies erlebt und möchte davon berichten. Das Zeitzeugengespräch bietet eine einmalige Chance, Perspektiven algerischer Arbeitsmigranten in der DDR kennenzulernen: Wie gestaltete sich ihr Leben in der DDR? Wie waren Arbeits- und Lebensbedingungen? Wie gestalteten sich Freundschaften und Beziehungen? Warum organisierten Algerier in der DDR Streiks und waren sie damit erfolgreich? Wie erlebten sie Rassismus in der DDR? Wie erfuhren sie Solidarität? Und wie ist ihr heutiger Blick auf den Lebensabschnitt in der DDR?

Das Gespräch findet zweisprachig auf Deutsch und Französisch statt. Die französischen Anteile werden simultan ins Deutsche gedolmetscht.

Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer:innen, spannende Gespräche sowie einen bereichernden Austausch!

Die Veranstaltung ist eine Kooperation der Oral-History-Forschungsstelle der Universität Erfurt mit Decolonize Erfurt und der Landeszentrale für politische Bildung Thüringen

12.08.2024 | 10:00 | Gera, Metropol Kino, Leipziger Str. 24

Aus Anlass des 45. Jahrestages der spektakulären Flucht der Familien Strzelczyk und Wetzel 1979 über die innerdeutsche Grenze mit einem Heißluftballon führen der gedenkstätte Amthordurchgang e. V. in Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung Thüringen und dem Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED Diktatur im Verlauf des zweiten Halbjahres 2024 einen insgesamt fünf Tage beinhaltenden Workshop mit mehreren Ostthüringer Schulen durch. Die Jugendlichen lernen historische Orte kennen, die im unmittelbaren (Gera, Pößneck, Naila, Bad Lobenstein) oder mittelbaren Zusammenhang (Mödlareuth) mit der Ballonflucht stehen, sie bekommen Geschichte im intergenerativen Austausch vermittelt und sollen befähigt werden, gesellschaftlich und privat Gegenwartsbezüge zum Thema Flucht zu erkennen und kritisch zu hinterfragen. Den Auftakt bildet der Film „Ballon – Für die Freiheit riskierten sie alles“ von Michael Herbig, der Journalist Thomas Purschke und der Zeitzeuge Günter Wetzel werden über das historische Ereignis und seine Hintergründe sowie über die durch den Film vorliegende künstlerische und popkulturelle Auseinandersetzung damit diskutieren.

22.08.2024 | 18:30 | Erfurt, KulturQuartier Schauspielhaus, Klostergang 4

Drei Frauen – 2015 mit ihren Kindern aus Syrien und dem Iran geflüchtet – erzählen vom Neuanfang in Deutschland. Im Mittelpunkt stehen ihre persönlichen Erfahrungen der letzten 5 Jahre, wobei der Fokus auf die Wünsche und Träume vor der Flucht gegenüber der jetzigen Realität liegt. Der Film „Wenn uns die Worte fehlen – Frauen erzählen vom Neuanfang“ von Conny Bartlau geht der Frage nach, ob sich die Wünsche und Hoffnungen der Frauen erfüllt haben. Sie sind in eine unbekannte Zukunft aufgebrochen. Wie sind sie mit dem Neuen zurechtgekommen? Auf was sind sie jetzt besonders stolz? Oder sind sie immer noch Fremde in diesem Land und ihre Träume wie Seifenblasen zerplatzt?

In Kooperation mit der AG Frauen und Migration des Netzwerks für Integration der Landeshauptstadt Erfurt und dem Jugendforum von Radio F.R.E.I.

In Kooperation mit der AG Frauen und Migration des Netzwerks für Integration der Landeshauptstadt Erfurt und dem Jugendforum von Radio F.R.E.I.

25.08.2024 | 11:00 | Weimar, Schlosserwerkstatt im Lichthaus Kino Weimar, Am Kirschberg 4

Katrin Richters biografischer Roman erzählt eine wahre Geschichte. Er berichtet vom Leben und Wirken der emanzipierten Jüdin Else Goldschmidt, die zur ersten Börsenmaklerin der Welt wurde. Geboren 1898 in Berlin, starb sie 1975 in Johannesburg als Else Hirsch. Zwischen beiden Ereignissen lagen siebenundsiebzig Jahre eines außergewöhnlichen Lebens. Durch einen Zufallsfund kam ihre Geschichte ans Tageslicht, Katrin Richter, tätig an der Bauhaus-Universität Weimar, hat sie aufgeschrieben und im Buch »ELSE'S STORY. Aus dem Leben der ersten Börsenmaklerin der Welt« (The Life of the World’s First Woman Stockbroker) veröffentlicht. Die Lesung im Rahmen des Kunstfests Weimar 2024 ist zweisprachig, englisch und deutsch, und wird musikalisch vom accordionduo con:trust von der Hochschule für Musik Weimar begleitet. Im Anschluss an die Lesung gibt es ein Gespräch, das Anja Zachow von der Landeszentrale mit der Autorin führt.

26.08.2024 | 18:00 | Jena, Kino im Schillerhof, Helmboldstraße 1

Am 26.08.1933 inszenierten die Jenaer SA und Hitlerjugend auf dem Marktplatz der Universitätsstadt eine Bücherverbrennung, um damit den 1. Jahrestag der NS-Regierungsübernahme in Thüringen zu begehen. Wie in den letzten Jahren erinnert der Jenaer Arbeitskreis Sprechende Vergangenheit e.V. an diesen Akt der Kulturvernichtung, in diesem Jahr in Kooperation mit der Landeszentrale. Gab es in den letzten Jahren öffentliche Lesungen aus Texten von Autoren, deren Werke 1933 verbrannt wurden, soll in diesem Jahr anlässlich seines 125. Geburtstages und 50. Todestages der Autor Erich Kästner im Mittelpunkt stehen, der am 10. Mai 1933 Zeuge der Verbrennung seiner eigenen Bücher in Berlin geworden war. Am 26.08. wird im Kino im Schillerhof der Dokumentarfilm „Jeder schreibt für sich allein“ gezeigt, der versucht, sich einigen der zwischen 1933 und 1945 in Deutschland gebliebenen Schriftstellern und Schriftstellerinnen zu nähern. Einführen wird der Jenaer Kulturwissenschaftler Dietmar Ebert, der über die Bücherverbrennung in der Saalestadt publiziert hat. Eingeladen ist zudem der Autor Anatol Regnier, der die literarische Vorlage für Dominik Grafs Dokumentarfilm lieferte.

28.08.2024 | 19:00 | Rudolstadt, Stadtbibliothek Rudolstadt, Schulplatz 13

Die Boomer nehmen Abschied. Wer zwischen 1955 und 1970 in der Zeit der geburtenstarken Jahrgänge zur Welt gekommen ist, hat den Ruhestand erreicht oder zählt zu den Älteren, die nach und nach ihre Posten freimachen. Die Boomer verbindet das Gefühl, dass es zu viele von ihnen gibt, das spürten sie schon in überfüllten Klassenzimmern und später auf dem Arbeitsmarkt. Daraus resultierte eine Haltung der Skepsis, und die Erfahrung von AIDS und Tschernobyl hat sie in einer entscheidenden Phase ihrer Biografie gelehrt, dass nichts gesichert und gar nichts garantiert ist. Heinz Bude, ein früher Boomer, beschreibt, wie sich mit dieser Generation auch ein Lebensgefühl verabschiedet, das unsere Gesellschaft über Jahrzehnte geprägt hat.

Heinz Bude, geboren 1954, studierte Soziologie, Philosophie und Psychologie. Von 2000 bis 2023 war er Professor für Makrosoziologie an der Universität Kassel. Er lebt in Berlin. Im Carl Hanser Verlag erschien zuletzt: Adorno für Ruinenkinder. Eine Geschichte von 1968 (2018), Solidarität. Die Zukunft einer großen Idee (2019) und, gemeinsam mit Bettina Munk und Karin Wieland, Aufprall (2020).

Heinz Bude, geboren 1954, studierte Soziologie, Philosophie und Psychologie. Von 2000 bis 2023 war er Professor für Makrosoziologie an der Universität Kassel. Er lebt in Berlin. Im Carl Hanser Verlag erschien zuletzt: Adorno für Ruinenkinder. Eine Geschichte von 1968 (2018), Solidarität. Die Zukunft einer großen Idee (2019) und, gemeinsam mit Bettina Munk und Karin Wieland, Aufprall (2020).

29.08.2024 | 19:30 | Sömmerda, Saal der Bibliothek im Dreyse-Haus, Weißenseer Str. 15

Die Boomer nehmen Abschied. Wer zwischen 1955 und 1970 in der Zeit der geburtenstarken Jahrgänge zur Welt gekommen ist, hat den Ruhestand erreicht oder zählt zu den Älteren, die nach und nach ihre Posten freimachen. Die Boomer verbindet das Gefühl, dass es zu viele von ihnen gibt, das spürten sie schon in überfüllten Klassenzimmern und später auf dem Arbeitsmarkt. Daraus resultierte eine Haltung der Skepsis, und die Erfahrung von AIDS und Tschernobyl hat sie in einer entscheidenden Phase ihrer Biografie gelehrt, dass nichts gesichert und gar nichts garantiert ist. Heinz Bude, ein früher Boomer, beschreibt, wie sich mit dieser Generation auch ein Lebensgefühl verabschiedet, das unsere Gesellschaft über Jahrzehnte geprägt hat.

Heinz Bude, geboren 1954, studierte Soziologie, Philosophie und Psychologie. Von 2000 bis 2023 war er Professor für Makrosoziologie an der Universität Kassel. Er lebt in Berlin. Im Carl Hanser Verlag erschien zuletzt: Adorno für Ruinenkinder. Eine Geschichte von 1968 (2018), Solidarität. Die Zukunft einer großen Idee (2019) und, gemeinsam mit Bettina Munk und Karin Wieland, Aufprall (2020).

Heinz Bude, geboren 1954, studierte Soziologie, Philosophie und Psychologie. Von 2000 bis 2023 war er Professor für Makrosoziologie an der Universität Kassel. Er lebt in Berlin. Im Carl Hanser Verlag erschien zuletzt: Adorno für Ruinenkinder. Eine Geschichte von 1968 (2018), Solidarität. Die Zukunft einer großen Idee (2019) und, gemeinsam mit Bettina Munk und Karin Wieland, Aufprall (2020).

01.09.2024 | 19:00 | Suhl, Villa Sauer, Bahnhofstraße 20

Die Landeszentrale zeigt den mit vier Oscars®-prämierten Film in Kooperation mit dem Provinzkultur e.V. am „Antikriegstag“ zum Auftakt des Provinzschrei-Festivals in Südthüringen. Vor der Filmvorführung wird es einen Impulsvortrag von Dr. Michael Göller zum Thema 100 Jahre Rudi Berger – Poesie für das Leben und Kämpfen – Eine Hommage“ geben, an den sich eine musikalisch begleitete Lesung von Texten Bergers zum Thema Krieg und Frieden anschließt.

03.09.2024 | 19:30 | Weimar, Stadtbücherei, Steubenstraße 1 (Gewölbekeller)

Wo die Stadt aufhört und die Vorstadt anfängt, ist in Paris klar markiert durch den Périphérique, den zu überschreiten Anne Webers Erzählerin bisher kaum in den Sinn gekommen ist. Denn was gibt es dort, in den verruchten Banlieues, außer einem Geflecht aus Schienen, Schnellstraßen und Autobahnen, zwischen denen Lagerhallen, gewaltige Supermärkte und Baustellen und Millionen von Menschen eingeklemmt sind? Außer der so notorischen Not, Gewalt und Armut? Als ihr alter Freund Thierry ihr jedoch vorschlägt, ihn für einen Film durch die Vorstädte des Départments Seine-Saint-Denis zu begleiten, die vor den Olympischen Spielen 2024 einem tiefgreifenden Wandel unterzogen werden, muss sie sich eingestehen, dass sie für die nächste Nähe jahrzehntelang blind gewesen ist. Da sind zum Beispiel der von Schrotthalden umgebene muslimische Friedhof von Bobigny, auf dem ein algerischer Olympiasieger der 1920er-Jahre begraben liegt; die beiden kreisrunden Sozialwohnungsbauten von Noisy-le-Grand, die einander wie gigantische Camemberts gegenüberstehen; und tausend andere von Kolonialismus und Leid, von Hoffnung und Fortschritt erzählende Orte. Und auch Thierry selbst entpuppt sich mit der Zeit als Teil dieser widersprüchlichen, ihrem Blick bislang verborgenen Welt. Die Lesung ist eine Kooperationsveranstaltung mit der Stadtbücherei Weimar innerhalb des Programms „Europalette 2024“.

Anne Weber, 1964 in Offenbach geboren, lebt seit 1983 als freie Autorin und Übersetzerin in Paris. Sie hat sowohl aus dem Deutschen ins Französische übersetzt (u. a. Sibylle Lewitscharoff, Wilhelm Genazino) als auch umgekehrt (Pierre Michon, Marguerite Duras). Ihre eigenen Bücher schreibt sie sowohl in deutscher als auch in französischer Sprache. Ihre Werke wurden u. a. mit dem Heimito von Doderer-Literaturpreis, dem 3sat-Preis, dem Kranichsteiner Literaturpreis, dem Johann-Heinrich-Voß-Preis und dem Solothurner Literaturpreis 2024 ausgezeichnet. Für ihr Buch Annette, ein Heldinnenepos wurde Anne Weber mit dem Deutschen Buchpreis 2020 ausgezeichnet.

Anne Weber, 1964 in Offenbach geboren, lebt seit 1983 als freie Autorin und Übersetzerin in Paris. Sie hat sowohl aus dem Deutschen ins Französische übersetzt (u. a. Sibylle Lewitscharoff, Wilhelm Genazino) als auch umgekehrt (Pierre Michon, Marguerite Duras). Ihre eigenen Bücher schreibt sie sowohl in deutscher als auch in französischer Sprache. Ihre Werke wurden u. a. mit dem Heimito von Doderer-Literaturpreis, dem 3sat-Preis, dem Kranichsteiner Literaturpreis, dem Johann-Heinrich-Voß-Preis und dem Solothurner Literaturpreis 2024 ausgezeichnet. Für ihr Buch Annette, ein Heldinnenepos wurde Anne Weber mit dem Deutschen Buchpreis 2020 ausgezeichnet.

04.09.2024

bis 06.09.2024 | Bibliothek Eisenberg / Gymnasium Gustav Freytag Gotha / Gymnasium Fridericianum Rudolstadt

bis 06.09.2024 | Bibliothek Eisenberg / Gymnasium Gustav Freytag Gotha / Gymnasium Fridericianum Rudolstadt

Unter dem Titel „Mein bester Freund wohnt auf der anderen Seite“ nimmt Stephan Krawczyk die Schülerinnen und Schülern mit auf eine Zeitreise in die ehemalige DDR und bringt ihnen mit seinen persönlichen Anekdoten sowie Liedern aus verschiedenen Zeitpunkten seiner Karriere näher, was es bedeutete, als DDR-Bürger zu leben, insbesondere, wenn man ein kritischer Geist und Liedermacher war und ist, so wie er. Er berichtet außerdem vom Leben mit der Mauer, was es bedeutete, verbotenen Grenzkontakt zu haben.

04.09.2024

bis 10.09.2024 | Eisenach, RS Geschwister-Scholl / Gera, Bibliothek / Heilbad Heiligenstadt, Gymnasium St. Elisabeth / Hildburghausen Berufliches Gymnasium SBSZ

bis 10.09.2024 | Eisenach, RS Geschwister-Scholl / Gera, Bibliothek / Heilbad Heiligenstadt, Gymnasium St. Elisabeth / Hildburghausen Berufliches Gymnasium SBSZ

Oberdorla. Thüringen. Straßenecke Sperlingsberg. 1945, kurz vor Ende des Kriegs wurde hier ein unbekannter amerikanischer Soldat erschossen. Ein Foto ging dazu um die Welt. Heute sieht die Ecke noch genauso aus wie damals. Es wirkt, als gäbe es eine unsichtbare Verbindung zwischen den Zeiten. An der Ecke sind ältere wie junge Bewohnerinnen und Bewohner noch von dem Ereignis berührt. Dann taucht ein junger Nachfahre des Soldaten auf. Er reist aus den USA an die Ecke an, um zu begreifen, warum er sich seinem Verwandten so verbunden fühlt. Ein Forenisker vermisst mit seinem Team die Ecke und zeigt den Bewohner*innen den Krieg von damals mit seinen 3D-Aufnahmen neu. Der Film „Die Ecke“ spielt ausschließlich an einer Straßenecke. Archivmaterial, Dokumentarische und virtuelle Realität verweben Früher und Heute, Erinnerungen und Emotionen um den Ort. Der Film zeigt so an einer Ecke, wie vielschichtig Wahrheit ist und wie sehr wir noch mit den Geschehnissen von damals verbunden sind.

An vier Projekttagen, gemeinsamen organisiert mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V., diskutiert Regisseurin Christa Pfafferott mit den Jugendlichen, bevor sie sich an lokalen Kriegsgräberstätten mit dem Thema „Das Kriegsende in Thüringen 1945“ auseinandersetzen.

An vier Projekttagen, gemeinsamen organisiert mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V., diskutiert Regisseurin Christa Pfafferott mit den Jugendlichen, bevor sie sich an lokalen Kriegsgräberstätten mit dem Thema „Das Kriegsende in Thüringen 1945“ auseinandersetzen.

04.09.2024 | 19:30 | Jena, Ernst-Abbe-Bücherei, Salon im Foyer, Engelplatz 2

Berlin, Anfang der Dreißigerjahre. Erich Kästner befindet sich auf dem Höhepunkt seines Erfolgs: «Pünktchen und Anton» und «Das fliegende Klassenzimmer» begeistern international, «Emil und die Detektive» wird 1931 verfilmt (Drehbuch Billy Wilder). Dann die Zäsur: Als die Nazis die Macht übernehmen, entscheidet sich Kästner, in Deutschland zu bleiben. Er, der kurz zuvor noch ein Spottgedicht auf Hitler verfasst hat, muss vor Ort mitverfolgen, wie seine Bücher verbrannt werden; bald darauf erhält er Publikationsverbot. Und doch gelingt es ihm, über die Runden zu kommen, und das nicht einmal schlecht. Er schreibt unter Pseudonymen, übernimmt Auftragsarbeiten, zuletzt auch für die Ufa, die längst von Goebbels politisch instrumentalisiert wird. All das wirft Fragen auf: Wie weit passte Kästner sich im Dritten Reich an, wo bekannte er Farbe? Wie schmal war der Grat, auf dem er wandelte?

Zum Jahrestag der Bücherverbrennung in Jena am 26.08. in Kooperation mit dem Arbeitskreis Sprechende Vergangenheit e. V., dem Neuen Lesehallenverein e.V. und der Ernst-Abbe-Bücherei Jena sowie der Ev. Erwachsenenbildung Thüringen (EEBT).

Tobias Lehmkuhl, geboren 1976, studierte in Bonn, Barcelona und Berlin. Seit 2002 arbeitet er als freier Journalist, u. a. für «Die Zeit», Deutschlandfunk und die «Frankfurter Allgemeine Zeitung». 2018 erschien seine viel gelobte Nico-Biografie, zu der die «Berliner Zeitung» schrieb: «Lehmkuhls gründlich recherchiertes und faktensattes Buch schafft Raum, um sich eine eigene Vorstellung zu machen.» 2017 erhielt Tobias Lehmkuhl den Berliner Preis für Literaturkritik.

Zum Jahrestag der Bücherverbrennung in Jena am 26.08. in Kooperation mit dem Arbeitskreis Sprechende Vergangenheit e. V., dem Neuen Lesehallenverein e.V. und der Ernst-Abbe-Bücherei Jena sowie der Ev. Erwachsenenbildung Thüringen (EEBT).

Tobias Lehmkuhl, geboren 1976, studierte in Bonn, Barcelona und Berlin. Seit 2002 arbeitet er als freier Journalist, u. a. für «Die Zeit», Deutschlandfunk und die «Frankfurter Allgemeine Zeitung». 2018 erschien seine viel gelobte Nico-Biografie, zu der die «Berliner Zeitung» schrieb: «Lehmkuhls gründlich recherchiertes und faktensattes Buch schafft Raum, um sich eine eigene Vorstellung zu machen.» 2017 erhielt Tobias Lehmkuhl den Berliner Preis für Literaturkritik.

05.09.2024 | 18:00 | Lichthauskino im Straßenbahndepot Weimar

18:00 Podiumsdiskussion | 19:30 Filmvorführung

Wie in den Vorjahren ist die Landeszentrale Partner des Kunstfests Weimar bei der Stummfilmretrospektive „Weltenecho. Filme der Weimarer Republik in den Weimarer Kinos 1924“. Vor der Filmvorführung des zweiten Teils der Nibelungensaga von Fritz Lang diskutieren Experten aus Theater, Oper und Film über den Stellenwert des Nibelungen-Stoffes. „Kriemhilds Rache“ erzählt vom Ende der Burgunden. Kriemhild, die durch die Hand Hagen von Tronjes ihren Gatten Siegfried verlor, erfüllt auf grausame Weise ihren Racheschwur. Sie folgt dem Werben des Hunnenkönigs Etzel und lässt einige Zeit später ihre Sippe zu Gast kommen. Am Hofe König Etzels verstärken sich die alten Spannungen. Was nun folgt, ist der bitterste Abgesang auf deutsche Tugenden, den die Filmgeschichte je hervorgebracht hat: eine Parabel auf die vernichtende Wucht des Ersten Weltkrieges in den Kulissen der brennenden Studio-Etzelburg auf dem UFA-Gelände in Neubabelsberg.

Wie in den Vorjahren ist die Landeszentrale Partner des Kunstfests Weimar bei der Stummfilmretrospektive „Weltenecho. Filme der Weimarer Republik in den Weimarer Kinos 1924“. Vor der Filmvorführung des zweiten Teils der Nibelungensaga von Fritz Lang diskutieren Experten aus Theater, Oper und Film über den Stellenwert des Nibelungen-Stoffes. „Kriemhilds Rache“ erzählt vom Ende der Burgunden. Kriemhild, die durch die Hand Hagen von Tronjes ihren Gatten Siegfried verlor, erfüllt auf grausame Weise ihren Racheschwur. Sie folgt dem Werben des Hunnenkönigs Etzel und lässt einige Zeit später ihre Sippe zu Gast kommen. Am Hofe König Etzels verstärken sich die alten Spannungen. Was nun folgt, ist der bitterste Abgesang auf deutsche Tugenden, den die Filmgeschichte je hervorgebracht hat: eine Parabel auf die vernichtende Wucht des Ersten Weltkrieges in den Kulissen der brennenden Studio-Etzelburg auf dem UFA-Gelände in Neubabelsberg.

06.09.2024 | 19:00 | Rudolstadt, Stadtbibliothek Rudolstadt, Schulplatz 13

In Krawczyks Buch kommen jene zu Wort, die sich über Jahrzehnte dem ideologischen Zugriff des SED-Staates entzogen, die „aus der Reihe tanzten“, Sand waren im Räderwerk der Diktatur. Ihre Geschichten sind viel zu wenig bekannt, obwohl ihr Handeln den Herrschenden ein permanentes diffuses Gefühl der Unsicherheit vermittelte.

Stephan Krawczyk erzählt: „Mit mir wurden am 17. Januar 1988 viele andere verhaftet, die das Land verlassen wollten. Eine ganze Reihe derer hat bei den Verhören versucht, sich mit allen möglichen Geschichten in meine Nähe zu rücken, um die Ausreise zu beschleunigen. Wenn ich es mir heute überlege: Das ist doch unwürdig. Und auch der Polizist, der mir bei der Verhaftung fast das Handgelenk gebrochen hätte: Was für ein beschämend ungestalter Kerl durfte mich in Nullkommanichts in ein Bündel Angst verwandeln. Wenn die Groben das Sagen haben, haben die Feinen weniger zu lachen. Irgendwann sind die Räume so eng, dass man sich nicht mehr drehen kann. Kein Laut kam dem Sänger über die Lippen, der gefesselt und mit loderndem Handgelenk im Verhau eines Klein-Lkw-Kastens mit der Aufschrift „Speiseeis“ hockte.“

Stephan Krawczyk wurde 1955 in Weida geboren. Nach dem Studium der Konzertgitarre an der Franz-Liszt-Hochschule in Weimar arbeitete er seit 1980 als freiberuflicher Künstler. 1985 wurde der kritische Liedermacher und Sänger von den DDR-Behörden mit Berufsverbot belegt. Er trat in Kirchen auf und wurde zur Symbolfigur der DDR-Bürgerbewegung. Am 17. Januar 1988 wurde er im Zuge der Liebknecht-Luxemburg-Demonstrationen verhaftet und zur Ausreise aus der DDR gezwungen. Krawczyk arbeitet heute als Autor, Publizist, Liedermacher und Kabarettist. Er lebt in Berlin.

Stephan Krawczyk erzählt: „Mit mir wurden am 17. Januar 1988 viele andere verhaftet, die das Land verlassen wollten. Eine ganze Reihe derer hat bei den Verhören versucht, sich mit allen möglichen Geschichten in meine Nähe zu rücken, um die Ausreise zu beschleunigen. Wenn ich es mir heute überlege: Das ist doch unwürdig. Und auch der Polizist, der mir bei der Verhaftung fast das Handgelenk gebrochen hätte: Was für ein beschämend ungestalter Kerl durfte mich in Nullkommanichts in ein Bündel Angst verwandeln. Wenn die Groben das Sagen haben, haben die Feinen weniger zu lachen. Irgendwann sind die Räume so eng, dass man sich nicht mehr drehen kann. Kein Laut kam dem Sänger über die Lippen, der gefesselt und mit loderndem Handgelenk im Verhau eines Klein-Lkw-Kastens mit der Aufschrift „Speiseeis“ hockte.“

Stephan Krawczyk wurde 1955 in Weida geboren. Nach dem Studium der Konzertgitarre an der Franz-Liszt-Hochschule in Weimar arbeitete er seit 1980 als freiberuflicher Künstler. 1985 wurde der kritische Liedermacher und Sänger von den DDR-Behörden mit Berufsverbot belegt. Er trat in Kirchen auf und wurde zur Symbolfigur der DDR-Bürgerbewegung. Am 17. Januar 1988 wurde er im Zuge der Liebknecht-Luxemburg-Demonstrationen verhaftet und zur Ausreise aus der DDR gezwungen. Krawczyk arbeitet heute als Autor, Publizist, Liedermacher und Kabarettist. Er lebt in Berlin.

13.11.2024 | 09:30 | Erfurt, Fachhochschule

Armut führt nicht nur zu materiellen Notlagen, sondern schließt auch massiv von der Möglichkeit zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben aus. Obwohl allen Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland die gleichen Rechte zustehen, führt ein Mangel an finanziellen Ressourcen zu verringerten Chancen, diese Rechte in Anspruch zu nehmen. Neben dem, was an gesellschaftlicher Teilhabe etwa im Freizeitbereich, bei den sozialen Kontakten, im ehrenamtlichen Engagement und anderswo als Normalität begriffen wird, ist auch die demokratische Teilhabe davon betroffen. Eine eigene Meinung zu entwickeln, sich mit dieser Meinung einzubringen, mit dieser auch gehört zu werden und schließlich auch Wirkung zu entfalten, ist zwar ein basales menschliches Element im Sinne der Selbstwirksamkeit, fällt aber insbesondere von Armut betroffenen jungen Menschen deutlich schwerer.

Der Fachtag ist die Fortführung mehrerer Tagungen, die sich bereits mit den Auswirkungen von Armut von Kindern, Jugendlichen und Familien in Thüringen befasst haben und ist Ausdruck eines langfristigen gemeinsamen Engagements der Veranstalter für die Rechte von Kindern und eine moderne Kinderpolitik. Er richtet sich sowohl an die in der Praxis aktiven Fachkräfte als auch an Verwaltung, Politik und Wissenschaft.

Kooperationspartner:

Landeszentrale für politische Bildung Thüringen

Institut für kommunale Planung und Entwicklung an der Fachhochschule Erfurt

Thüringer Institut für Kindheitspädagogik der Fachhochschule Erfurt

Deutscher Kinderschutzbund, Landesverband Thüringen e.V.

Der Fachtag ist die Fortführung mehrerer Tagungen, die sich bereits mit den Auswirkungen von Armut von Kindern, Jugendlichen und Familien in Thüringen befasst haben und ist Ausdruck eines langfristigen gemeinsamen Engagements der Veranstalter für die Rechte von Kindern und eine moderne Kinderpolitik. Er richtet sich sowohl an die in der Praxis aktiven Fachkräfte als auch an Verwaltung, Politik und Wissenschaft.

Kooperationspartner:

Landeszentrale für politische Bildung Thüringen

Institut für kommunale Planung und Entwicklung an der Fachhochschule Erfurt

Thüringer Institut für Kindheitspädagogik der Fachhochschule Erfurt

Deutscher Kinderschutzbund, Landesverband Thüringen e.V.